ミラノ・スカラ座

2021年10月31日

〈世界に魂を心に翼を――民音が開いた文化の地平〉

第28回

ミラノ・スカラ座

①

奇跡への挑戦 最高峰を届けたい

ミラノ・スカラ座の招待を受け、民音創立者の池田先生と香峯子夫人が演奏会に出席(1981年6月4日)

日本国内はもとより、海外110カ国・地域と固く結ばれた音楽交流のネットワーク。

若手指揮者の登竜門として、世界有数と評される「東京国際音楽コンクール〈指揮〉」。

古典ピアノをはじめ、30万点もの貴重な楽器や楽譜等を収蔵する「民音音楽博物館」――。

今でこそ、文化・芸術交流の世界的拠点として認知されるようになった民主音楽協会(民音)だが、その歩みは開拓に次ぐ開拓であった。

1963年10月、“一流の芸術を広く人々のもとへ”との理念を掲げて民音は始動する。

コンサートや音楽行事などを企画するものの、手掛かりもノウハウもない状況からの出発である。文字通り“体当たり”で実績を積み重ねてきた。

半世紀の伝統を有する「東京国際音楽コンクール〈指揮〉」も、当時の指揮界の中心者であった齋藤秀雄氏の自宅を訪ねての対話から実現したものだ。

日本の音楽文化の豊かな発展を願い、活動を加速させていた民音が、創立当初から念願としてきた一大構想があった。

それは超一流といわれる世界各地の音楽芸術を、そのまま日本に招へいし、庶民のもとへ届けるという大胆な発想だった。

中でもイタリアが誇るオペラの殿堂「ミラノ・スカラ座」の“引っ越し公演”は、アジア初となる前例のない試みである。

民音の関係者が、交渉のためにスカラ座を訪れたのは、1965年10月。民音創立から、わずか2年後のことである。

誕生間もない民間の一音楽団体が、世界最高峰の歌劇場をはるばる日本へ招く――それは無謀ともいえる挑戦だった。

日本オペラ界の礎を築いたスカラ座公演

「スカラ座の初来日公演は、日本の音楽界はもとより、世界的にも衝撃的な出来事でした。招へいに踏み切った民音の“勇気”に敬服します」

日本を代表するオペラ歌手として活躍する郡愛子氏が、スカラ座公演の当時を振り返る。

「オペラは生声、生のオーケストラで感動を伝えます。響く声、通る声のために、勉強、練習、体づくりを重ねて全身全霊で舞台に挑む。上野の東京文化会館の5階に声を響かせるだけでも相当な訓練が必要です。この生声の奥行きやスケール感、息遣いを目の当たりにした人がどれほど驚いたことか。“本物を知る”大切さを知りました」

メゾ・ソプラノ歌手として、数々の日本初演オペラや創作オペラの舞台に立ち、世界三大テノール(プラシド・ドミンゴ、ホセ・カレーラス、ルチアーノ・パヴァロッティ)とも共演を果たした郡氏。現在、日本オペラ協会総監督の重責も担う。

「スカラ座の引っ越し公演で日本のオペラファンが増えたことはもちろんですが、これから世に出ようとしていた歌手の卵たちに与えた影響も計り知れません。もう40年も前の話かもしれませんが、間違いなく、現在の日本オペラ界を築く力になっていると確信します」

“人類の至宝”と世界にうたわれるスカラ座。その誕生は、約250年前にさかのぼる。

“全ての劇場が輝きを失ってしまうような、最も光輝ある劇場がミラノに建造されようとしている”――1778年初頭、ミラノを含む北イタリアを統治するオーストリアの女大公マリア・テレジアは、そう語った。

サンタ・マリア・デッラ・スカラ教会の跡地に建設されたことからスカラ座と名付けられ、馬てい形のホールの音響効果は“奇跡的”とさえいわれた。

レオナルド・ダ・ヴィンチの壁画「最後の晩餐」や世界最大級のゴシック建築で知られる大聖堂ドゥオーモをはじめ、不朽の芸術と伝統が息づくミラノの街にあって、スカラ座では「オテロ」「蝶々夫人」「トゥーランドット」等、オペラの最高傑作が数多く初演されてきた。

だが第2次世界大戦下の1943年8月、ミラノ中心部への数度にわたる爆撃によって、スカラ座は外壁を残して壊滅してしまう。戦火は100を超えるオペラの舞台装置をはじめ、繊細に作りこまれた衣装や小道具もろとものみ込んだ。

しかし、ミラノ市民がスカラ座と共に築いてきた“文化の精神”まで燃やし尽くすことはできなかった。空襲から4カ月後、戦火を免れた別の劇場でコンサートが再開する。市民にとって芸術は、人生のゆとりから生まれる娯楽や余暇ではなかった。生きていくために、心が音楽を求めてやまなかった。

ミラノ・スカラ座の客席。壁面は天井のシャンデリアに照らされて金色に輝き、深紅の客席と鮮やかな対比を見せる。伝統的な馬てい形で収容人員は3000人超。6層のボックス席からなる。民音の招へいによる初来日公演は「スカラ座の建物の壁以外、全てを持ってきた」と高く評価された(写真‥アフロ)

市民の無上の誇りであり、魂そのものといえるスカラ座――外国公演の交渉ともなれば、当然、その席に着くのは国家の代表であり、民音のような民間団体による招へいなどは無謀ともいえた。第一、オペラハウスを持っていなかった日本で公演を行うなど、想像すらできない。

日本の文化・芸術関係者は、スカラ座を招きたいとの民音の意向を聞くたび、決まって一笑に付した。それは市井の音楽愛好家たちも同様であった。

当時、名古屋市の名曲喫茶で働いていた奥直光さんには、印象深い光景がある。

交響曲などのクラシック音楽を、最先端の音響設備で聴くことができる店内。ある日、アルバイトの学生が、興奮気味に店主に話し掛けていた。「今度、日本にスカラ座が来ます!」

実際にミラノ・スカラ座を観た経験がある店主から「来るはずがない」と冷たく一言。

学生はひるまず、カウンター越しに「民音が絶対に、日本に呼びます」と。

普段は物静かな店主が「もし来たら外の交差点で逆立ちしてやる!」と息巻いていた。

「勇気のある学生だなと感心しました。私もスカラ座が日本に来るなんて想像もしませんでしたし、民音を知ったのもその時でした。でも、まさか本当に実現するとは……」と奥直光さん。後に、民音の文化事業を支える民音推進委員となった。

オペラ界の最高峰と仰がれるミラノ・スカラ座の初来日公演。ヴェルディのオペラ「シモン・ボッカネグラ」の舞台から(1981年、上野の東京文化会館で)

オペラの公演予定は、数年先を見越して決定される。

歌手や指揮者、オーケストラといった出演者をはじめ、照明や音響、舞台や衣装、道具のスタッフなど、公演を支える関係者は大勢いる。裏方だけでも200人は下らない。

オペラが総合芸術といわれるゆえんであり、スケジュールの調整は困難を極める。

65年、民音とスカラ座の初交渉の折、スカラ座の公演は2年先まで埋まっていた。「3年後であれば」と仮契約を結ぶに至ったが、当時のスカラ座総裁の他界や、後任の総裁が病で引退するといった中で、事はなかなか進展しなかった。実際に、スカラ座の“引っ越し公演”が実現するのは81年9月。初交渉から、実に16年を要することとなる。

郡愛子氏が語る。

「16年という歳月を考えただけで苦労がしのばれます。私自身、公演では喉や体調の管理をまず考えますが、これほどの規模での関係者の体調管理、月単位での会場やオーケストラの確保となると想像を絶します。なぜそれでもオペラをやるのか。オペラに携われる喜び、“音楽の素晴らしさを知ってほしい”との一途な気持ちがあったから頑張れたのだと思います」

郡氏自身、民音の公演で何度となく歌声を響かせてきた。小澤征爾氏指揮のオペラ「スペードの女王」をはじめ、温かな喝采は忘れがたい思い出という。

「音楽を愛する熱が民音にはあふれています。創立者である池田先生の音楽への思いが民音の皆さんに伝わり、スカラ座の招へいの実現にもつながっていったのではないでしょうか」

最高峰の歌劇場を日本の聴衆へ何としても届けたい――。

奇跡の舞台への扉を開いたのは、音楽を愛してやまない一途なまでの情熱だった。

2021年12月16日

〈世界に魂を心に翼を――民音が開いた文化の地平〉

第29回

ミラノ・スカラ座

②

音楽史に新たな命を吹き込む

1981年6月、池田先生はイタリア・ミラノを訪れ、「ミラノ・スカラ座」のバディーニ総裁(右から5人目)と会談。この3カ月後、アジア初となる“オペラの至宝”の公演が実現した

「いよいよスカラ座の訪問だね」

1965年10月24日。

欧州歴訪のさなか、池田先生が民音の秋谷専任理事(当時)に声を掛けた。

民音誕生から、わずか2年。“世界一流の芸術を庶民へ届けたい”との創立者・池田先生の信念のもと、さまざまな芸術交流が計画されてきた。その中で最も待ち望まれてきた一つが、イタリアオペラの殿堂であるミラノ・スカラ座の日本招聘であった。

この日の夕刻、秋谷専任理事らがスカラ座を訪ね、来日交渉に当たることになっていたが、その表情は一様に硬かった。

スカラ座の関係者に何らかのつてがあるわけでもなく、思い切っての“体当たり”の訪問である。責任者が会ってくれるかどうかすら分からなかった。

「心配しなくても大丈夫だよ」――緊張をほぐすように、池田先生は、ほほ笑みを浮かべた。

「スカラ座には、どこまでも音楽の興隆のために尽くそうという、誇り高い精神を感じる。その伝統を受け継ぐ音楽の担い手たちが、民衆の新たな大音楽運動を推進している民音に、関心をもたないわけがない」

創立間もない民音に国際的な実績はまだなかった。ましてやスカラ座全体を招聘するなど、日本のみならずアジアでも例がなかった。

池田先生は、不安を打ち払うように言葉を継いだ。「どこまでも誠実に、そして、懸命に、民音の理念、精神を訴えようよ」「一切の責任と、自信をもって、堂々と対応してほしい」

その日の夕刻、スカラ座の応接室に現れたのは、総支配人を務めるアントニオ・ギリンゲッリ総裁その人であった。

互いの自己紹介から始まり、話題が民音の音楽運動の理念に及ぶと、ギリンゲッリ総裁は精悍な顔をほころばせた。

「国際交流のためにも、若い芸術家を育成するためにも、私どもはスカラ座を日本にお呼びしたいのです。ぜひ、日本で公演してください」――一行が日本公演への熱い思いを伝えると、総裁は応えた。

「お話の趣旨は、よく分かりました。私も、原則的には賛成です。私どもは“音楽使節”としての意義を感じておりますし、文化・芸術の交流は、常に心掛けていることです」

翌66年、67年にはソ連(当時)やカナダ、アメリカなどでの公演予定が詰まっているため、68年以降ではどうかとの提案が総裁からなされ、後日、演目や公演日程などを具体的に詰めていくことが決まったのである。

この翌日にも招聘の大綱が協議され、66年4月には海外の芸術団体に詳しい東京バレエ団の佐々木忠次氏も同行し、スカラ座を訪問。総裁と公演の期日等の詳細を打ち合わせ、ついに仮契約を結ぶに至る。

しかし、公演実現までには長い道のりをたどるのであった。

諸事情により、スカラ座の来日は大阪万博が開かれる70年に延期。ところが万博参加によってイタリア政府の財政状況が変わり、公演はさらなる延期を強いられることに。何度も日程の調整を続ける中、ギリンゲッリ総裁が亡くなってしまう。

また後任の総裁が病で引退を余儀なくされるなど変化も重なり、いつしか来日公演は立ち消えとなってしまったのである。

世界最高峰の歌劇場の一つである「ミラノ・スカラ座」。「オテロ」「蝶々夫人」といったオペラの傑作が、この舞台で初演された(写真:アフロ)

「来日の交渉が暗礁に乗り上げた時、担当者が落胆していた様子は忘れられません」

そう語るのは、スカラ座公演当時、公演パンフレットのイタリア語翻訳の手配など、来日公演の準備に奔走していた佐伯孝明さん。

当時は20代半ばで具体的な交渉内容は知らされていなかったが、公演の実現を目指し、誰もが全力で準備に当たっていることを目の当たりにしていた分、延期の悔しさは肌で感じた。

「ですが、招聘自体を諦めるということは誰も考えていませんでした。壁にぶつかるたびに『やっぱり、世界のスカラ座だな』と、私たちが挑戦している事業の大きさを改めて確認し、実現を目指して、毎回、仕切りなおしていたんです」

スカラ座との交渉が続けられていた60年・70年代は、「世界バレエ・シリーズ」やバイエルン国立歌劇場といった歴史的な“引っ越し公演”を民音が次々に実現していった時期である。世界一流の芸術に触れた聴衆の感動や社会の反響、そして何より、創立者の語る「音楽・芸術をもって、世界中の人々の心を結ぶ」との理念の実現につながる喜びを、民音の関係者は身をもって感じていた。

“何年、何十年かかったとしてもやり遂げてみせる”――交渉が幾度となく難航するたび、民音の関係者の胸によみがえるのは池田先生の言葉だった。

「スカラ座の日本への招聘は、これから始まる民音の国際交流の、大事なホシになるだろう。スカラ座というのは、ミラノの、いや、イタリアの人々の誇りであり、平和の象徴といってよい」「とにかく、焦らずに進めよう。私も、全面的に応援するからね」

公演が実現へと動きだしたのは、77年に就任したカルロ・マリア・バディーニ総裁の代になってからである。

“より多くの人へ芸術の喜びを”と改革に取り組んでいた総裁は、池田先生の民音創立の理念に関心を寄せた。過去の資料を整理する中で、65年に公演の要請があったことも知った。

総裁は、スカラ座史上、未聞の事業となる日本への引っ越し公演を決断。81年秋、遂にスカラ座公演が実現するのである。

初交渉から16年の時を経て実現したミラノ・スカラ座の初来日公演。ロッシーニ作曲のオペラ「セビリアの理髪師」から(1981年9月、東京・NHKホールで)

日本が誇るソプラノ歌手として絶賛を浴びた東敦子氏(故人)は、民音とスカラ座との交渉の席で通訳を務めた。

「私はスカラ座は絶対来ないだろうと、半ばあきらめていたんです……」「おそらく一生かかってもダメだろう」と本音を漏らしたこともある。

それは、イタリアを本拠地として活動し、民音が挑もうとしている事業の大きさを肌で知っているからこその実感だった。

プッチーニ作曲の「蝶々夫人」を二十数カ国、延べ500回主演し、その美声に“バタフライ・アズマ”の愛称がついたほどである。成功への妬みやアジア人に対する差別といった逆風をも追い風に変えながら、世界的プリマドンナとして活躍を重ねた。

逝去半年前の99年12月、病の悪化のため、東氏が口述で筆記した自伝にこうある。

――歌は一小節といえども、二度と同じには歌えない。聞いた感動を伝えようと思っても説明の仕様がない。生の音楽は残らないが、人間には、そういう残らないもの、消えてしまうもの、心にズキッと鋭い矢のように突き刺さる感動を与える、そういう美しいものが必要ではないか。本当の美しいものを追求する演奏会に行ってほしい。

一瞬にして形を失ってしまう芸術に少しでも多く触れる機会を持つことで、より豊かな魂を持つことができる。そして、この世から次の世に移る時、物質は持っていけないけれども、魂が得た糧は一緒に旅をすることができるだろうと、私は信じている――(『ふり向けば恵みの軌跡』女子パウロ会)

本物の芸術を伝えたい。その民音の信念に深く共感を寄せ、東氏は協力を惜しまなかった。

スカラ座公演の実現を祝し、このように語っている。

「これからオペラを勉強したいと思っている若い人たちは“最高の目標”ができたんですから、いい加減なことで満足するのではなく、トップレベルを目指していくことが大切ですね。もちろん私も頑張ります」

来日公演の3年後、84年から東氏は、民音が主催する「東京国際音楽コンクール〈声楽〉」の審査委員に。民音による韓国での「蝶々夫人」への出演等、その発展を陰に陽に支えた。

東氏はこうも残している。

「よくぞ、これだけのものを招聘してくれた。日本の音楽界に新しい生命を吹き込んでくれた。まさに、わが国の音楽史を飾る快挙です」

初交渉から実に16年。スカラ座の来日公演の実現は、日本の音楽史における民音の最大の貢献の一つであり、同時にあまたある海外招聘公演の中で最も長い歳月と、そして思いが込められたプロジェクトであった。

音楽の力を信じる人々の心が一つとなり、アジア初となるミラノ・スカラ座が幕を開ける。

2022年1月22日

〈世界に魂を心に翼を――民音が開いた文化の地平〉

第30回

ミラノ・スカラ座

③

芸術を支える“舞台裏”の誇り

バディーニ総裁の案内で、池田先生がミラノ市庁舎へ。スカラ座での会見に続き、歩きながらの語らいが広がった(1981年6月)

ミラノ・スカラ座での時間を「生涯の最も甘美な瞬間」と形容したのは、文豪スタンダールである。

「スカラのカーテンが上がり、すばらしいセットが初めて目に入るとき、聴衆の間を走り抜けるスリルある歓びにまさるものはこの地上にない」

目くるめく感動の舞台が、創作の尽きせぬ源泉となっていたことは想像に難くない。

足繁くスカラ座に通い詰めるスタンダールの関心の的は、ソリストやオーケストラといった“表舞台”だけではなかった。

美術、衣装、照明、劇場の構造……。彼はスポットライトの当たらない“舞台裏”の人々にも言及し、「ミラノでは……すべてが大衆と効果のために捧げられる」と、努力を細部までたたえている。

「言葉でこれらの舞台装置を描くことは不可能である」「一つの舞台装置が二つの芝居に使われることは決してない。オペラやバレエが終わると、たいていはその素晴らしい、そして一回しか見られなかった舞台装置も、翌日には情け容赦もなく絵の具を塗りたくられてしまう」

一つの演目のために、惜しみなく費やされる膨大な時間と労力――。1981年に実現したスカラ座の引っ越し公演では、その“舞台裏”の引っ越しにもまた、未知の課題がいくつも立ちはだかっていた。

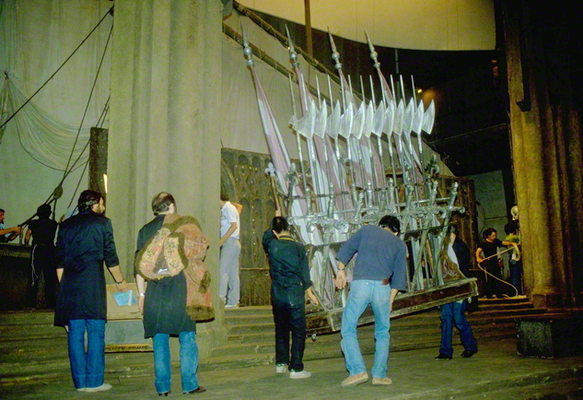

ミラノ・スカラ座の来日公演で、舞台の組み上げに奔走するイタリア・日本両国のスタッフ。規格外の巨大な舞台装置を日本のホールに組み込むため、時に熱く議論を交わし、数々の難題に挑んだ

ヴェルディの「シモン・ボッカネグラ」「オテロ」、ロッシーニの「セビリアの理髪師」、プッチーニの「ラ・ボエーム」――4演目を東京、大阪、横浜で開催した民音のスカラ座公演。

舞台制作総監督を務めた広渡勲氏は、この演目の組み合わせを、「イタリア・オペラの総本山としての矜持が感じられました」と、近著『マエストロ、ようこそ』に記している。

氏は、民音招聘によるバイエルン国立歌劇場(74年)、ウィーン国立歌劇場(80年)等の制作を担ってきた。どちらも舞台制作の新たな局面を開いたといわれる公演である。

「仕事は質、量ともに厳しさを増しました。何しろ我が国の音楽史に例のない500人を超える引っ越し公演で、舞台装置もウィーン国立歌劇場とは比較にならないほど、スケールアップしています。

全演目が巨大で豪華、複雑な造りになっており、日本で製作するのは莫大な費用がかかるため、スカラ座の装置をそのまま使うことになりました」

歌手やオーケストラ、スタッフはもとより、衣装、小道具、舞台装置まで、“スカラ座の建物以外、全てを持ってきた”と称される日本公演。その輸送計画も類を見ないものとなった。

大道具や小道具、衣装等は、40フィート(約12メートル)のコンテナ50本にまとめられ、船舶で日本へ。大型トラックにして約80台分である。さらに楽器も大型トラック2台分が空輸された。

当時、日本の劇場に、この量を保管できる付属倉庫はない。倉庫会社を尋ね歩いて懇願すると、「スカラ座だから」と難題を聞き届けてくれた。

東京、大阪、横浜の各会場における舞台の組み上げでも、懸案事項が山積みだった。

とりわけ広渡氏が「我々裏方にとっては至難の業でした」と述懐したのが、日本のホールにスカラ座の舞台装置をそのまま使用することについてだった。

スカラ座の舞台は奥行きが35メートルもあり、立体感が出る舞台をつくりやすい。海外の歌劇場は舞台に高さや奥行きがあるのに比べて、多目的使用を考慮した日本の劇場は、高さや奥行きが限られてしまっていた。

また、ホールに備え付けられた舞台装置を吊るためのパイプも、スカラ座には150本あるのに対して、日本の劇場には、わずか30本ほどしかなかった。

さらに日本と異なっていたのが舞台の傾斜である。スカラ座では、客席からステージがしっかりと見えるように、舞台に角度がついていた。そのため演目で使用する巨大な壁や階段といった舞台装置は全て、傾斜に立つ形に作られている。日本の平らな舞台で使用するために、特別な細工を施す必要があった。

ミラノ側から演目の変更や規模の縮小を促す声もあったが、そのたびごとに創意工夫を重ねた。スカラ座では、来日に合わせて1年前からいくつかの演目を休演。舞台装置の補強・調整を行ってきたのである。

9月1日の開幕を目指し、東京会場での仕込みが始まったのは8月12日。“まるで舞台の上に劇場を築くようなもの”ともいわれた難作業に、スタッフは職人魂を熱くした。

舞台セットを搬入するスタッフ

延べ9430人。

仕込み開始から、2カ月後の最終公演日まで、舞台制作に携わったスタッフの総数である。

スカラ座側の舞台裏スタッフは大道具が55人、小道具13人、照明15人、衣装・かつら15人、音響スタッフ等を含めて105人の陣容。日本側もほぼ同数の人員で準備に当たっている。

連日連夜、日伊双方のスタッフが舞台狭しと入り交じり、そこかしこで議論が白熱した。話が行き詰まると、あるスカラ座関係者は「問題が解決するまで、公演を延ばせばいいよ。“ミラノの奇跡”を信じなさい!」。生来の楽観主義に、日本側が閉口する一幕もあった。

広渡氏は回想する。

「ただ驚いたのは、彼らイタリア人スタッフたちは即興的な才能と集中力を発揮して、問題解決の糸口をつかむのです。さすが、ダ・ヴィンチやミケランジェロを生んだ『天才の国』。日本側スタッフも、整然とマニュアル通りに仕事を進めるミュンヘンやウィーンのドイツ系職人とは違った、即興的かつ芸術的なラテン系の仕事ぶりを見て、ある種の感動さえ覚えたものです」

数々の来日公演を思い返しながら、氏は「もし、ミュンヘンやウィーンの前にスカラ座が来日していたらどうなったか。その時の混乱や破綻を想像するだけで、背筋が冷たくなるのを覚えます。巡り合わせの良さを感謝せずにいられません」と。

規格外とも言えるスカラ座の巨大装置が、日本のホールにまるごと現れる。それは両国一流の裏方同士が火花を散らす中で生まれた奇跡の舞台だった。

広渡氏が語る。「華やかな表舞台とは対照的に、200人近いスタッフが絶え間なく立ち働く姿は壮絶そのものでした。彼らを支えたのは、偉大な芸術に参加する使命感と、公演が成功した後の達成感だったのです」

壮麗な舞台装置が並ぶステージで演じられたミラノ・スカラ座による「シモン・ボッカネグラ」の民音公演(1981年、上野の東京文化会館で)

9月1日、上野・東京文化会館でスカラ座の来日公演が開幕すると、日本の音楽界は、その話題で持ちきりとなった。

民音の初交渉から16年を経ての初来日公演である。その間、民音創立者の池田先生は、関係者をねぎらいながら、公演の実現に心を尽くしてきた。この81年6月にもスカラ座を訪ね、バディーニ総裁と会見している。

先生は来日公演を鑑賞した喜びを、こう綴っている――。

幕が開いた。

「スカラ座」の舞台が、目の前にあった。

場所は、ミラノではない。東京である。

イタリアの、いな世界の至宝といわれる「スカラ座」のオペラを日本に呼ぶことは、民音を創立したときからの私の夢であった。

魂の力にあふれた「本物の芸術」を、ぜひとも多くの日本人に! その「夢」が、目の前で、動き、衣装を着けて、歌っていた。

本物の感動の前には、大衆もインテリもない。専門家も、素人もない。ヨーロッパ人も、アジア人もない。それら全部の垣根をなくしてしまうのが、感動の力である。芸術の魔法である。

一流の「美」に触れるとき、だれもが素のままの「人間」に立ち戻るのだ。

そこに、「文化の交流で、平和を」と、私たちが世界を駆けてきた理由もある。

――一流の芸術、本物の感動を届けるためなら、どんな苦労もいとわない。その信念と信念が強く響き合い、世紀の公演は幕を開けたのである。

<引用・参考文献>アントニー・ギシュフォード編『グランド・オペラ』三浦淳史/中河原理訳(音楽之友社)、ジュゼッペ・ピントルノ編『スタンダール スカラ座にて』西川長夫訳(同)、広渡勲著『マエストロ、ようこそ』(同)。

2022年3月22日

〈世界に魂を心に翼を――民音が開いた文化の地平〉

第31回

ミラノ・スカラ座

④

最高のオペラを最高の舞台で

池田先生は1981年6月、イタリア・ミラノを訪れ、「スカラ座」のカルロ・マリア・バディーニ総裁と会談。“最高の芸術を多くの人々に”と語り合った

日本でミラノ・スカラ座の引っ越し公演が実現できたとしても、“これだけは不可能だ”といわれた演目がある。

ヴェルディが最晩年に作曲した傑作オペラ「オテロ」。

巨大な角柱と壁面、大きなつり天井に囲まれた箱型の空間で物語は進む。途中、大仕掛けの舞台装置を十数秒で転換する場面があり、設備はもちろんのこと、特に熟練スタッフが揃う現地のミラノ以外では観られないというのが常識であった。

そのため、オペラを代表する作品であるにもかかわらず、ソ連(当時)やアメリカ、イギリスなど、それまでのスカラ座の国外公演の際にも、上演の候補に上ることはなかった。

「『賭けてもいい。ここじゃ、オテロは建たないよ』――ウィーン・オペラのスタッフ連中が真顔で私に言ったんです」

数々の現場を踏んできた加藤三季夫氏(日本舞台監督協会名誉理事)が当時を振り返る。

氏は、民音が招へいした1981年秋のスカラ座、またその前年のウィーン国立歌劇場公演で、会場となったNHKホールの舞台制作責任者を務めた。

「同じホールで舞台を行い、会場の長所も短所も知り尽くしたウィーンのスタッフたちだからこその断言でした。でも、無理だと言われるたび、絶対にやってみせると、職人のプライドに火がついたんです」

スカラ座の来日公演の演目は四つ。その一つが「オテロ」であることを公表した後も、“やはり演目を変更した方がよいのでは”と、スカラ座から幾度も打診があったほどである。

そもそも、どう重量計算しても、あの巨大な箱状装置はホールの天井にはつるせない。

舞台スタッフは、大胆な発想で不可能の壁に挑み、それまでの常識を覆していった。

当初、無理だと決め付けていたスカラ座のスタッフも、日本側の職人の熱意に触れ、態度を一変させた。互いに意気投合するまで時間はかからなかった。

試行錯誤の末、劇中のダイナミックな舞台転換を可能とするために、50人ほどのスタッフが息を合わせ、舞台装置を持ち上げて設置。

舞台美術を組み立てるのに30時間はかかるが、舞台稽古から3回の本番に至るまで、重量などの都合上、舞台装置をステージに飾ったままにすることはできない。そのため、撤去と組み立てを繰り返す必要もあった。

こうした難題をどうクリアするのか――。連日、ホールに足を運び、一部始終を見学していたのが、舞台美術家・小説家として著名な妹尾河童氏である。

後に加藤氏との対談の中で、スカラ座の大道具主任が、こう語っていたと紹介している。

「日本の舞台の裏の人達は、体がきゃしゃでパワーが足りないが、頭がいいし、実に判断と処置が素晴らしい。働いている裏の人間は世界一優秀だ。だから『オテロ』が建ったんだ。これは、奇跡に近いよ」

日本側がイタリア側の才能や集中力を称賛する一方で、イタリア側もまた、日本人スタッフを絶賛していた。共に限界に挑む中で、双方の知恵と力がいかんなく発揮され、現地と変わらない舞台が実現したのである。

妹尾氏は「なんとかしてあのミラノ・スカラ座をそっくりそのまま再現したいという、執念みたいな16年間の努力」と、民音の挑戦をたたえている。

その根底には、民音創立者・池田先生の理念に貫かれた「大衆に最高のものを届けたい」との使命感が脈打っていた。

民音招へいによるミラノ・スカラ座の初来日公演で話題をさらった「オテロ」(NHKホールで)。“ミラノを出たら絶対に建たない”といわれた、ゼッフィレッリ氏演出によるオテロの舞台である。十数秒の暗転における圧巻の舞台転換が、観客の度肝を抜いた

日本初となったスカラ座の公演に、オペラ界は無論のこと、演劇、テレビなど各界にも衝撃が走った。一流ソリストや指揮者の豪華さもさることながら、業界関係者が注目したのは、3人の錚々たる演出家であった。

フランスを代表するジャン=ピエール・ポネル。

演劇界最高の演出家と名高いジョルジョ・ストレーレル。

“イタリア演出界最後の巨匠”フランコ・ゼッフィレッリ。

音楽番組「題名のない音楽会」の企画構成などを手掛けてきた演出家・藤田敏雄氏は「あの3人が揃うなんて考えられない。彼らは『一流』ではなく、『3人全員が超一流』」と語る。

中でも、「オテロ」と「ラ・ボエーム」を演出したゼッフィレッリ氏は、豪華絢爛な舞台装置を用いる奇才。映画「ロミオとジュリエット」などの監督としてもよく知られている。

邦訳の自伝には、「舞台は壁に掛けられ、ときどき修復の手が加えられる絵画とは違う。舞台は今も生きており、仕事をする人々の手に委ねられている」「装置は物語の単なる背景ではなく、私にとっては登場人物の性格を描く上での重要な一部なのだ」と、舞台美術への情熱も記されている。その思いの源には、「私は常に大衆化を目指してきた」との信念があった。

池田先生はゼッフィレッリ氏の「大衆化」との言葉に共感を示し、こうつづっている。

――そもそもオペラだって、本来は、イタリアの大衆芸術である。

大事なことは、「芸術を愛する庶民を感動させる」ことは、何よりも難しいということである。大衆芸術だから、レベルが低いのではない。反対なのだ。

つましい生活の中で、身銭を切って、演奏会場に足を運ぶ人たちは、魂の底から芸術による癒やしを求めている。虚栄ではない。飾りでもない。“お勉強”でもない。

苦しい人生を生き抜いていく「元気」を、「魂の力」を得るために行く。だれが何と言おうと、「いいものはいい」「感動しないものはしない」のだ。

そういう厳しい聴衆を満足させることは難しい。しかし、それでこそ、芸術は鍛えられる。「本物」にだけ、人の深い所から元気づける力があるからだ。

人民のための政治は、民衆への信頼と尊敬なしには成り立たない。文化の世界も同じである。それが「民音」という名称に込めた思いであった。

「オテロ」の舞台美術制作の様子。この来日公演を機に、「スカラ台車」というオペラの舞台用語が定着した

“世界のニナガワ”と評された演出家・蜷川幸雄氏がかつて、本紙の取材で語った。

「普通の生活者がお金を払って芝居を見に来るすごさを忘れてはならないと思います。それを忘れると、つい専門バカになって、専門家の間で評価される作品を作りがちになる。

一番見失ってはならないものは、生活者のまなざし。もし観客の生活の重さを忘れないとしたら、芝居の世界に入ってもらう最初の三分間に全力投球するのは、最低の“ルール”です」

その蜷川氏が、スカラ座公演のゲネプロ(最終リハーサル)を見るために、ホールを訪れたことがある。演目はオテロ。当時の様子を広渡勲氏(スカラ座公演の舞台制作総監督)は、次のように述懐している。

「あの複雑な装置が存分に視覚的な効果を発揮したのは言うまでもありません」「この転換を見た蜷川さんは驚きのあまり席から転げ落ちてしまいました。ゼッフィレッリ同様、視覚が人間心理に及ぼす効果を十分認識していればこその反応でしょう」――と。

不可能の壁に果敢に挑む中で築かれたオテロの舞台。その礎には、“大衆のために”との揺るがぬ信念の土台があった。

舞台裏の奮闘を伝えてくれた加藤氏が、笑顔で付け加えた。

「スカラ座の公演が終わった後、ウィーンの連中に電報を送ったんです。日本に『オテロ』が建ったってね(笑い)」

〈引用・参考文献〉『ゼッフィレッリ自伝』木村博江訳(東京創元社)、広渡勲著『マエストロ、ようこそ』(音楽之友社)、「音楽芸術」1981年11月号(同)。

2022年6月6日

〈世界に魂を 心に翼を 民音が開いた文化の地平〉

第32回

ミラノ・スカラ座

⑤

“最高峰”を伝える誇りと喜び

スカラ座の初来日公演を3カ月後に控えた1981年6月、民音創立者である池田先生はイタリア・ミラノを訪れ、スカラ座のバディーニ総裁と会見。先生自らのソリストの交渉に対し、総裁は「最大に努力します」と

ミラノ・スカラ座の初来日が1981年秋に決定し、次第に期待が高まる一方、関係者には緊迫感が広がっていた。

オーケストラ、合唱団、スタッフなど500人。舞台装置は大型トラック80台分。文字通りの「引っ越し公演」であり、前例のない規模である。準備は急ピッチで進んでいった。

招聘委員会の事務局として携わった上田幸夫さんは語る。

「初交渉から16年。民音創立以来の夢だったスカラ座公演がついに実現する――その喜びと使命感は言葉に尽くせません。ですが、そのプレッシャーは大変なものでした。16年もの間、交渉が進展しなかったのには、それだけの理由があるということです。いざ夢が現実になると思うと、本当にできるのかとの重圧に押し潰されそうでした」

国家の威信を懸けて来日を決断したスカラ座を迎える以上、わずかな失敗も許されない。

招聘委員会の名誉総裁には高松宮宣仁親王殿下が就任され、各界の代表からなる20人の委員には作曲家の團伊玖磨氏や小説家の今日出海氏、NHKの「朝の連続テレビ小説」の生みの親で知られる坂本朝一氏ら、日本を代表する文化人が名を連ねた。

当時、関係者が危惧していたのが、チケットの売れ行きである。価格は、現地で鑑賞するのと同程度にまで抑えられていたが、それでも他のコンサートより高額であることは否めない。

上田さんが振り返る。

「これだけの準備を整えておいて“売れませんでした”となったら、民音だけでなく、日本の信用に関わります。責任の取りようもありません。毎晩、夢でうなされるほどでした」

◇ ◆ ◇

心配事は尽きない。拭えない不安が、もう一つあった。

出演を予定しているソリスト(独唱者)が、本当に来日できるのかという問題である。

会場全体に生声を響かせ、俳優としての演技力も兼ね備えたソリストはオペラの花形であり、なくてはならない存在だ。

人気歌手ともなれば、世界中の劇場から引っ張りだこ。そのため、既に決まっている出演予定が何かの拍子に変更されることも珍しくなかった。

また、オペラ歌手は数時間にわたって喉を酷使しなければならず、連日の出演は声帯に多大な負荷を与える。そのため、一つの公演で2組の歌手が交互に出演するダブルキャストという方式も採られ、意中のソリストに出会えるかは運頼みだった。

スカラ座の来日公演では、フランシスコ・アライサ、ペーター・ドヴォルスキー、ミレルラ・フレーニといった、当代随一といわれるソリストらの出演が予定されていた。中でもとりわけ関心を集めていたのが、三大テノールの一人、プラシド・ドミンゴの出演である。

東京、大阪、神奈川の全26公演。名だたる4演目が並んでいたが、ヴェルディ畢生の大作であり、スカラ座の代名詞ともいえる「オテロ」の主役だけが、いまだ確定していなかった。

愛好家の間では、“オテロを真に演じられるのは、世界広しといえどドミンゴしかいない”という声さえあった。ドミンゴの来日がかなわなければ、画竜点睛を欠くに等しい。

来日公演まで3カ月となった状況でなお、民音理事の松村和明さん(故人)は、ミラノで詰めの交渉に当たっていた。

通訳として同行した寺島妙子さんは、「松村さんが一生懸命にドミンゴの来日を嘆願していたことを、昨日のことのように覚えています」と述懐する。

来日公演の概要を伝えるプレスリリース資料やチラシには、出演予定者にプラシド・ドミンゴの名前を記していた。

後には引けない。皆、祈る思いで交渉の行方を見守った。

◇ ◆ ◇

欧州歴訪の途次、民音創立者の池田先生がスカラ座を訪ねたのは、81年6月のことである。

松村さんも合流し、カルロ・マリア・バディーニ総裁のもとへ。総裁は「民音の創立者をお迎えできて、大変光栄です! 民音とスカラ座は、深い友情で結ばれております」と、眼鏡の奥の優しい瞳を輝かせた。

“全ての市民に開かれた劇場を”との信条で、総裁は、より多くの人が楽しめるようにとスカラ座の改革を断行してきた。過去の資料を整理する中で、1965年に民音から公演の要請があった事実を知り、来日公演を決断した人物でもある。

池田先生の“一流の芸術を庶民の手に”との思いを知り、わが意を得たりと信頼を寄せた。

話題が来日公演の演目に及んだ、その時。池田先生は同席していた松村さんに言った。

「呼びたい歌手は?」

本来ならば担当者レベルで話し合うべき内容であり、創立者に交渉してもらうのは申し訳ない――そう思いながらも、松村さんは手元のノートをとっさに破り、夢中で名前を書いた。

紙片を一目見て、池田先生は悠然と切り出した。

「プラシド・ドミンゴ氏を、ぜひ日本公演にお招きしたい」

総裁は先生の目を真っすぐに見つめ、粛然と答えた。

「大変に忙しい歌手ですが、最大に努力いたします」

◇ ◆ ◇

スカラ座の来日公演は、民音への評価を一変させた。

そのことを肌身で感じていたのは、身近な人々に公演の予定や魅力を語り伝える「民音推進委員」の一人一人であろう。

大阪・門真市の川本正彦さんは、スカラ座公演のチケット代を見て驚いた一人。思わず「これは無理! こんなん売れへんで」と、口を突いて出た。

レコード店で知り合った音楽好きに、恐る恐る話すと、「2枚予約してください」。

まさかの即答に「そんな安いもんちゃいますよ!」。確認を促すと、逆に諭された。

「この演目とキャストは、イタリアまで行っても観ることができないかもしれない、ものすごいオペラですよ」

川本さんの先輩でピアノの調律をしていた人のもとへは、10件を超える鑑賞希望が。「私たちが届けようとしているのは“最高のもの”。その誇りを改めて教えてもらいました」と振り返る。

一流の文化を伝える使命に、感動と喜びを新たにした。

◇ ◆ ◇

1981年9月1日。上野の東京文化会館で、スカラ座来日公演の幕が上がった。

翌2日、渋谷のNHKホールで披露されたのは、ファン垂涎の的である「オテロ」。

将軍オテロを演じる歌手が姿を現すと、聴衆は息をのんだ。

時に甘く、時に鋭く、会場を圧倒する力強いテノール。

オテロ役で右に出る者はいないと評された、プラシド・ドミンゴの歌声である。

オペラの至宝・スカラ座の初来日を報じる各紙には、連日、次のような見出しが躍った。

「息を吞む緊張と感動 ほとばしり出る生命力」(「朝日新聞」9月2日付)

「音楽・視覚に圧倒的な感銘 顔ぶれも最高」(「読売新聞」9月4日付)

「完璧な声と叙情の調和」(「毎日新聞」9月5日付)

どの会場も満場の喝采が止まない。辛口で知られる評論家らも、「本場でも観られない完璧な出来映えです。よくぞ、これだけの舞台を招聘してくださった」と賛辞を惜しまなかった。

◇ ◆ ◇

後にスカラ座のバディーニ総裁は、池田先生との出会いを、こう回想している。

「日本への引っ越し公演は、私の周りの2人を除いて、全員が反対しておりました。当時、これだけ大がかりな公演が成功するとは、誰も信じていなかったのです。私自身、成功するかしないか、大きな賭けでした」

「私は物事を注意深く見る性格ですが、お会いしてすぐ直感しました。この方が受け入れてくれるのであれば日本公演は成功する――と」

本場以上の完成度と称され、最高峰の舞台を届けたスカラ座の初来日公演。その陰には、“一流の芸術を民衆の手に”との、信念と信念の共鳴があった。

2022年7月11日

〈世界に魂を 心に翼を 民音が開いた文化の地平〉

第33回

ミラノ・スカラ座

⑥

妥協なき感動がここに

ミラノ・スカラ座の初来日公演。巨匠フランコ・ゼッフィレッリ演出による「ラ・ボエーム」の第2幕では、パリのにぎやかな街並みが瞬く間に出現。予期せぬ劇的な場面転換に拍手と歓声が上がった(1981年9月17日、東京文化会館で)

1981年秋、民音の招聘によって実現したミラノ・スカラ座の初来日公演は、かの地でどう評価されているのだろうか。

スカラ座のマーケティング部門で要職を担い、先月、36年の勤務を終えたダニエラ・ネンチーニ氏が答えてくれた。

「オペラは、歌手やオーケストラ、舞台美術といった表舞台に携わる人だけでなく、劇場の運営や財政の管理などを担う陰の人々の団結があって完成する調和の芸術です。それがイタリアから遥か彼方にある日本で完璧に再現された――スカラ座にとっても、どれほど貴重な経験になったか分かりません」

「その後もスカラ座の日本公演は数年おきに続いていきますが、交流の扉が大きく開かれた原点は、この81年でした。当時の出演者の記憶も鮮明です」

現在、スカラ・フィルハーモニー管弦楽団でディレクターを務め、各地の名門オペラハウスで指揮するエヴェリーノ・ピド氏もその一人。81年の民音公演ではファゴットを奏でた。

ひときわ印象に残ったのは、「オテロ」の本番を目前に控えた通し稽古だという。

来日公演で特に注目を浴びていたのが「オテロ」のキャスティングだった。世界的ソリストのプラシド・ドミンゴと指揮の巨匠カルロス・クライバー。ファン待望の共演である。

だがドミンゴが多忙のため、最終リハーサルへの来日が間に合わない。心配したスカラ座のスタッフが歌手の変更を打診すると、クライバーは「舞台稽古抜きでも、ドミンゴでいこう」と即答。何と、通し稽古で自らドミンゴのパートを歌い、調整を行ったのである。

ピド氏が力を込める。

「主役のソリスト抜きという異例のリハーサルで、クライバーは他の歌手やオーケストラに細かな指示を出しながら、ソリストのパートを全幕通して暗譜で歌い上げたのです。その光景に、私たち演奏者は電流が走るような感動を覚えました。

迎えた『オテロ』の本番はもちろん、日本公演の全演目が、間違いなく“世界一”の出来栄えだったと自負しています」

◇ ◆ ◇

ミュージック・ペンクラブ・ジャパン会長の石田一志氏は、スカラ座初来日の意義に、「全体像」という視点から迫る。

「80年のウィーン国立歌劇場と81年のミラノ・スカラ座は、まさに民音の底力を示した舞台でした。あの頃は作品の解釈も含め、どのように演出するかが注目され始めた時代です。歌手やオーケストラだけでなく、舞台装置にまで至る引っ越し公演は、本場のオペラの全体像を初めて示すものとなりました」

オペラ中のアリア(独唱曲)にしてみても、その全容をつかむことで、歌い方も捉え方も全く異なってくるという。

本場の全体像を伝える公演が成功した理由として、民音には“音楽文化の普及”にとどまらない、“音楽文化を創造”するという情熱があったからでは――と石田氏は付け加える。

民音の多彩な活動の中で、氏は特に「民音現代作曲音楽祭」の取り組みを高く評価する。

同音楽祭は、69年から95年まで20回にわたり、武満徹らが委嘱新作を提供。作品発表の場が限られていた当時、日本の音楽を世界に発信する貴重な機会となってきた。

「現代作曲音楽祭の経済負担も、莫大なものだったはずです。それを支えていたのは、作曲家を育成し、文化を育もうとする強い思いに違いありません。オペラの招聘も同様です。このウィーンとスカラを機に、国内で観るオペラと海外で観るオペラの差が大きかった時代から、次の段階に進んでいったのです」

◇ ◆ ◇

81年のスカラ座公演。石田氏は最も印象深かった演目として「ラ・ボエーム」を挙げる。

ステージ上に築かれた巨大な街並みの立体感。その中で繰り広げられる200人もの大群衆の迫力は、グランド・オペラでも味わえないと思い起こす。

この場面は、限られた奥行きの舞台上にあって、遠近感を強調するために大人の衣装を着た子役を起用するなど、工夫が凝らされた一幕である。スカラ座公演の舞台制作総監督を務めた広渡勲氏は、この群衆の演出について、近著で記している。

「彫りの深い顔立ちの外国人歌手らの背後で扁平な顔の日本人エキストラが行き来するのを見るたびに、強い違和感を覚えたものです」「大人が150人、子供は50~60人の(欧米人の)エキストラが必要と判断しました。問題はどうやって彼らを集めるか」(『マエストロ、ようこそ』音楽之友社)

200人のエキストラを集めるため、英字新聞に募集記事を出し、大使館にも応援を要請。インターナショナルスクールを訪ねては出演をお願いした。

エキストラが全てそろったのは、公演初日まで2週間に迫った8月中旬である。公演の準備状況を伝える新聞コラムには、「何とか所定の人数を確保したが、この人々にオペラの場面を説明して、客席から不自然に見えないように動いてもらうよう訓練するのに、もう一本、オペラをつくるぐらいのエネルギーが必要」(「朝日新聞」81年8月31日付)と。熱のこもる練習風景が伝えられている。

大人のエキストラには医師や弁護士の姿も。「スカラ座に立てるなんて光栄だよ」と息を合わせ、本番を迎えたのである。

◇ ◆ ◇

9月17日。東京文化会館での演目は「ラ・ボエーム」。指揮はクライバーである。

民音創立者・池田先生は、スカラ座のバディーニ総裁と席を並べて鑑賞している。

この日の感動を、池田先生は後につづった。200人のエキストラが登場する場面である。

――第2幕が始まると、会場がどよめいた。

それまでの屋根裏部屋が、あっという間に、にぎわうパリの街角に変わっている。しかも、舞台が上下2段になっていて、下の段はカフェ。上の段は歩道。舞台には200人もの人たちが一挙に出演して、クリスマスイブの華やかさが迫ってくる。鮮やかな場面転換である。

しかも、上野の東京文化会館の舞台が、やけに奥行き深く見える。実は、奥の方は小さく作り、奥にいるのも、大人の服を着せた子どもなのだという。どうりで遠くにあるように見えるわけだ!

この日本公演では、舞台装置も全てミラノから運んだ。大型トラック80台分にもなった。オーケストラも、そのまま。合唱団も、そのまま。来日した人数は約500人。「スカラ座の建物以外は、全て日本にやって来た」と言われた。まさに「引っ越し公演」である。

本場の舞台を、そのまま日本でと願ってきた私であるが、「ここまでやってくださるとは」と感激した。バディーニ総裁の熱意にも感謝した――

オペラは、音楽と劇と美術の総合芸術。演出、舞台装置、衣装、演奏等、どれが欠けても醍醐味は分からない。それが池田先生の持論である。

公演のどの場面、どの瞬間にも、“最高のものを”との妥協なき魂が燃え、満場の「ブラボー!」が飛び交った。

◇ ◆ ◇

「私はあの時、エキストラで出演したんです。“オペラ歌手になろう!”と心に決めた舞台でした。“転機”という言葉ではとても言い尽くせない、強烈なインパクトを受けました」

温かく深みのある声で語るのは、テノール歌手のジョン・健・ヌッツォ氏。NHK大河ドラマ「新選組!」のメイン・テーマ独唱等で知られる実力派だ。

当時、世田谷のインターナショナルスクールに通う15歳。弟や友人と一緒に「ラ・ボエーム」「オテロ」の舞台に立った。

小学生の頃から少年合唱団やミュージカルに触れてきたが、初めてのオペラに圧倒された。

「“彼ら、マイク使ってないんだよ”と聞いて驚きました。“これが声楽だよ。オペラは総合芸術だよ”と教わって」。父方がイタリア系だったが、それまでオペラがイタリア語ということも知らなかったという。

「ペーター・ドヴォルスキーやミレルラ・フレーニ、そしてプラシド・ドミンゴといった超一流のスーパースターを間近に見て心を奪われたものです。生のオーケストラの迫力にも、ドミンゴの鎧の衣装にも、全てに魅了されました。公演の合間、ドミンゴが、私たちエキストラに『どんな音楽でもいいから、歌を歌い続けてほしい』と言ってくれたのが忘れられません」

2000年にウィーン国立歌劇場でデビューを果たしたヌッツォ氏は、同地や米メトロポリタン歌劇場でドミンゴと再会。その度に「おう。ここまで来たか!」と声を掛けられ、一緒に二重唱をするまでに。

氏は言葉を継ぐ。「あのスカラ座公演がなければ、今の私はありません。私の原点です」

本物の感動は色あせない。

否、時と共に輝きを強める。

ミラノ・スカラ座の初来日が今に伝えるメッセージである。

日めくり人間革命

日めくり人間革命